Démission en Alsace-Moselle : comprendre son préavis, l’écrire correctement, partir sereinement

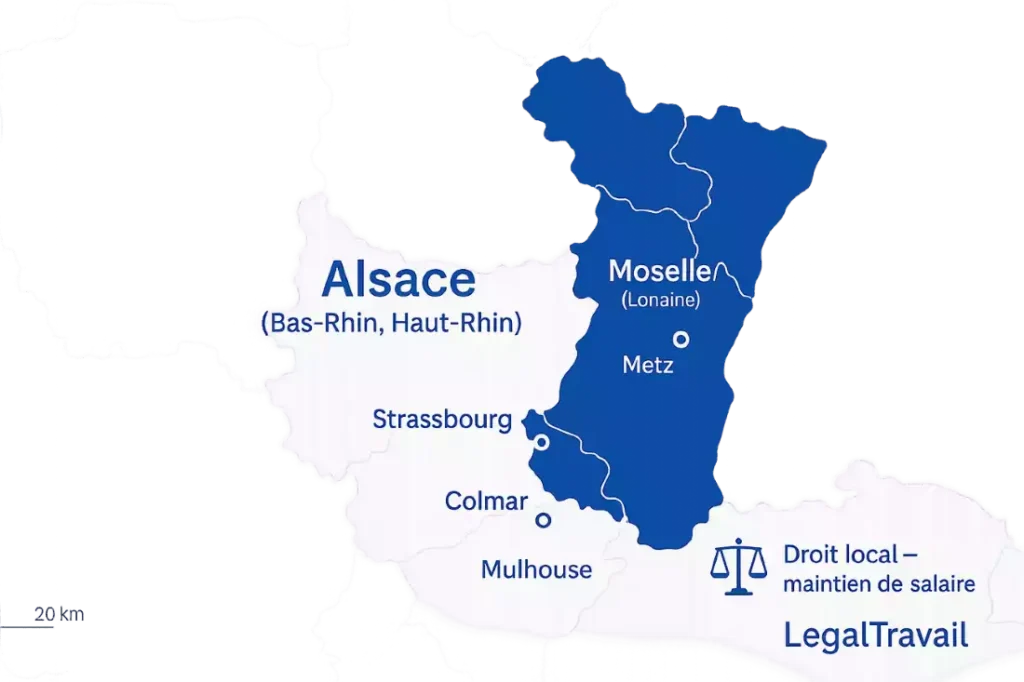

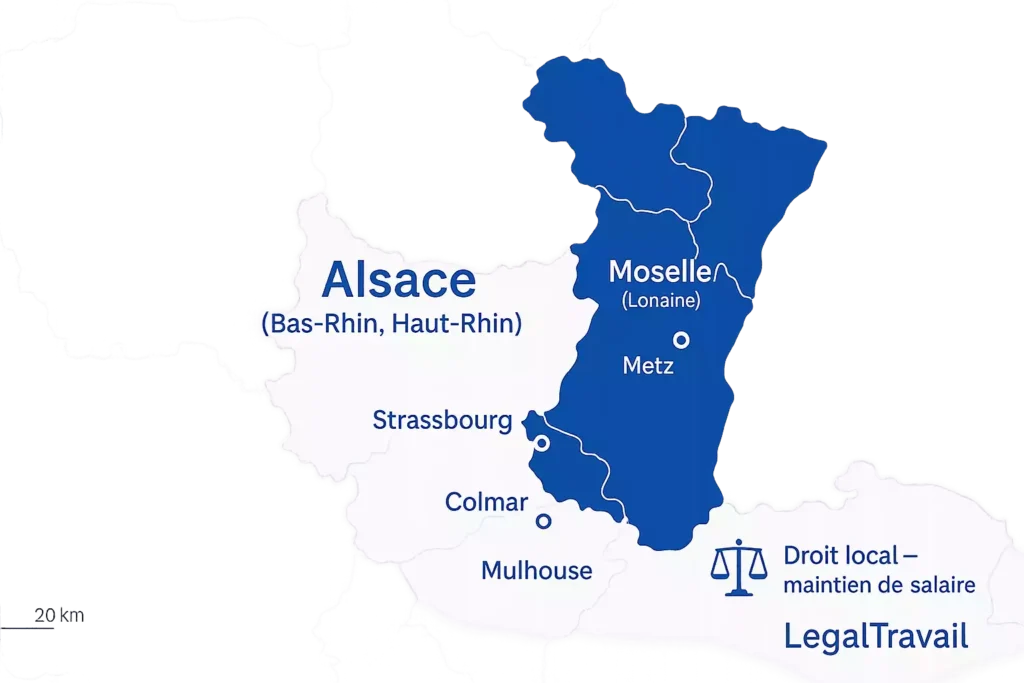

Dans le reste du territoire, le préavis n’est pas toujours évident ; ici, en Moselle, le droit local apporte une nuance qu’il faut bien comprendre. Bien l’utiliser, c’est gagner du temps sans perdre en sécurité juridique (parce que oui en théorie, si vous ne respectez pas votre préavis, votre employeur a le droit de réclamer le salaire correspondant à la durée manquée. Dans le reste du territoire, le préavis n’est pas toujours évident ; ici, en Moselle, le droit local apporte une nuance qu’il faut bien comprendre.

Autre facteur de complication: La convention collective, ce fouilli incompréhensible où il est pourtant indispensable de se retrouver. Pas de panique, il suffit de 3 minutes pour tout comprendre (à contition de bien se concentrer:

1. La règle locale, simple par principe

Le droit local part d’une idée claire : la durée du préavis varie selon le rythme de rémunération. Un salarié payé à la journée donne un jour ; à la semaine, une semaine ; au mois, quinze jours ; au trimestre (ou période plus longue), six semaines.

Article L1234-15 du Code du travail

Le salarié a droit à un préavis :

1° D’un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;

2° D’une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;

3° De quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;

4° De six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue.

Le délai commence le jour où l’employeur reçoit la lettre de démission. La preuve d’envoi et de réception n’est pas un détail : c’est elle qui fixe la ligne de départ.

Cette règle n’est toutefois pas universelle : elle ne vise que la démission, et tous les salariés ne sont pas logés à la même enseigne. Les commis commerciaux et, plus largement, les salariés chargés de manière permanente de direction, surveillance ou services techniques qualifiés relèvent, en principe, des six semaines. Les salariés ordinaires relèvent, en principe, des quinze jours.

2. Mais il y a un mais : La convention collective

La convention collective peut améliorer ou allonger la durée. Il faut donc la vérifier systématiquement. Son intitulé figure sur le bulletin de paie et/ ou sur votre contrat de travail.

Vous n’y avez jamais prêté attention? C’est le moment où jamais.

Le conseil de LegalTravail :

Ne payez jamais pour avoir accès à une convention collective. Ce sont des textes gratuits à 100%.

Une fois le texte sous les yeux, la recherche est pragmatique : on suit le sommaire (comme un llivre) et on se rend au chapitre “démission” ou on cherche le mot “préavis”.

Pressé.e? Utilisez la fonction chercher (CTRL + F ou ⌘ + F) avec un mot-clé comme « préavis ».

Deux issues se présentent souvent :

- La convention prévoit plus court : on applique la durée plus favorable au salarié.

- La convention prévoit plus long : la question est discutée en pratique. Des décisions récentes ont retenu la durée la plus courte au motif de la faveur au salarié (Cour d’appel de Colmar 6 octobre 2023 ; 28 mars 2023 ; Cour d’appel de Metz 14 décembre 2021). D’autres ont, au contraire, appliqué une durée plus longue fixée par la convention (Metz, 21 novembre 2016).

Autrement dit, si l’employeur entend imposer un délai supérieur, il doit le justifier précisément : intitulé de la convention, article applicable, et confirmation écrite rapide. Sans cet appui clair, l’incertitude ne peut jouer à sens unique.

/con

3. Des situations très concrètes

Le manager de département ou le technicien qui encadre une équipe pense parfois pouvoir “passer” à quinze jours : le droit local n’y invite pas. Leur positionnement (direction/surveillance/technique qualifiée) oriente vers six semaines, sauf disposition plus courte dans la convention, à faire confirmer.

Le salarié à temps partiel vise plutôt quinze jours, sauf texte plus favorable encore.

La réduction du préavis reste possible avec l’accord de l’employeur (dispense totale ou partielle).

Enfin, en démission, le préavis a un caractère préfix : il court de date à date et ne se suspend pas de lui-même.

4. Bien lire sa convention… sans se perdre

La convention n’est pas une énigme. On part du titre exact figurant sur le bulletin, on ouvre la version consolidée (à jour), on cherche “préavis” et “démission”, et l’on vérifie s’il existe un article plus court (ou plus long) que le droit local. Inutile d’explorer les annexes historiques : l’important est la rédaction applicable aujourd’hui.

S’il existe un texte plus court, c’est une bonne nouvelle. S’il est plus long, on revient au droit : qui affirme, prouve. Une référence précise, écrite, dans un délai bref, permet d’éviter les réponses approximatives.

5. Écrire la bonne lettre : fixer, prévoir, sécuriser

Tout se joue souvent dans la formulation. Une lettre de démission bien rédigée fixe immédiatement la durée (un jour, une semaine, quinze jours, six semaines) à compter de la réception, prévoit que, si la convention collective est plus courte, cette durée s’applique automatiquement, et encadre le cas d’une convention plus longue en exigeant une confirmation écrite sous 48 heures avec la référence exacte.

Ce n’est ni un artifice ni une posture : c’est une manière propre d’articuler le droit local, la convention et la preuve.

C’est précisément l’architecture de notre modèle Salarié : un texte clair qui anticipe les cas de figure, intègre les décisions récentes favorables au salarié, rappelle le mode d’envoi pour dater le point de départ, et laisse à l’employeur la charge de documenter toute prétention à un délai supérieur. Il n’invente rien ; il sécurise.